効率的フロンティアは、投資の基本である「同じリスクならより高いリターン」「同じリターンならより低いリスク」という考え方を、グラフで視覚的に示したものです。難しい数式を使わず、複数の資産を組み合わせたときにどの配分が効率的かを直感的に選べる“投資の地図”と考えてください。

効率的フロンティアは何を表すのか

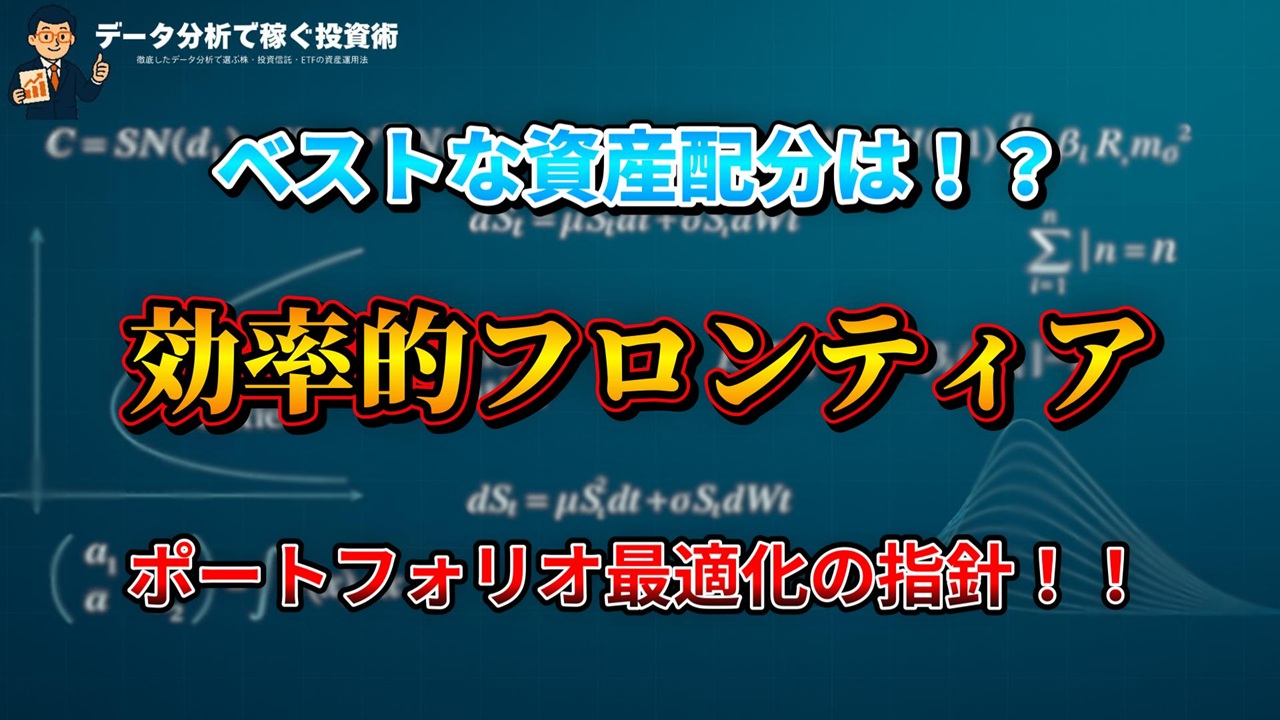

横に「リスク」、縦に「リターン」をとって、いろいろな資産の組み合わせをグラフに点で打っていくと、点の集まりの外側、左上に沿ってなめらかな線が見えてきます。

この線が「効率的フロンティア」です。線の上の点は、同じリスクならこれ以上のリターンは望めない場所、または同じリターンならこれ以上リスクを減らせない場所です。つまり、この線の上にある組み合わせは「効率のいい投資の候補」ということです。

効率的フロンティアは現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づく概念です。理論の詳細はInvestopediaの解説ページも参考になります。

リターンとリスクの基本

リターンは「どのくらい増えるかの平均」です。リスクは「増え方のバラつき(ブレ幅)」です。値動きが大きく上下する資産はリスクが大きく、動きが穏やかな資産はリスクが小さくなります。

二つの資産を組み合わせて持つとどうなる

ここで言う「組み合わせる」は、二種類の資産を一緒に持つことです(例:株式と債券を一定の比率で同時に保有)。

このとき、平均リターンは比率の平均になります(半分ずつなら両者の真ん中)。一方で、全体のブレは二つの動き方次第で変わります。

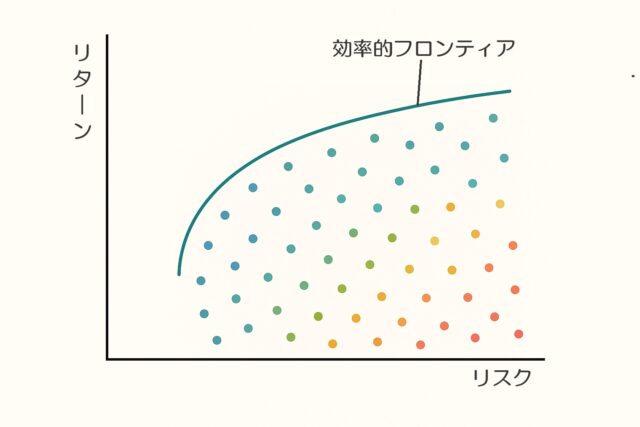

二つがどれくらい同じ方向に動くかを表す言葉が相関です。相関が高いと同じ方向に動きやすく、相関が低いと動きがバラバラ、マイナスだと逆方向に動きやすくなります。

相関が下がると効率的フロンティアが左上に動く理由

相関が低い、またはマイナスの組み合わせでは、片方が下がった日にもう片方が上がるなど、上下が部分的に打ち消し合います。その結果、二つを合わせた全体のブレが小さくなります。

ブレが小さくなると、同じリスクでより高いリターンを狙える、または同じリターンでリスクを下げることができます。グラフでは、候補の点が左(低リスク)や上(高リターン)に寄るため、効率的フロンティア全体が左上へ移動して見えます。

例えば、資産A(平均リターン5%・リスク20%)と資産B(平均リターン3%・リスク10%)を半分ずつ持つと、平均リターンは常に4%になります。

ただし、全体のリスクは二つの資産の相関によって変わります。相関が高い場合はリスクは大きくなり、ゼロの場合は中くらい、マイナスの場合はさらに小さくなります。

つまり、相関が下がるほど「同じ4%の平均リターンでもリスクが低くなる」ということです。

効率的フロンティアの図の活用法

効率的フロンティアの図は、横軸にリスク(値動きの大きさ)、縦軸にリターン(増え方の平均)をとったグラフです。

曲線(フロンティア)は「そのリスクで得られる最大のリターン」または「そのリターンを達成するための最小のリスク」をつないだ線です。

この図を使う目的は、自分に合った投資の組み合わせ(ポートフォリオ)を選ぶことです。

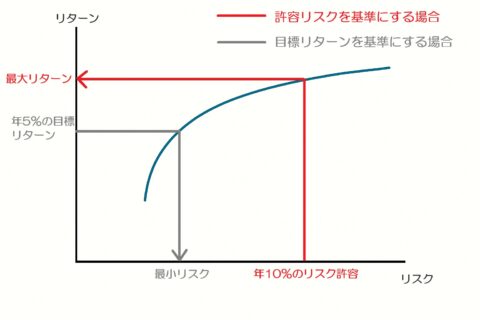

1. まず基準を決める

図を見る前に、自分が重視する基準をはっきりさせます。基準は大きく分けて2つです。

- 許容できるリスク(例:年10%までのリスクなら我慢できる)

- 目標リターン(例:年5%のリターンを狙う)

2. 図で基準に合う点を探す

基準を決めたら、その値を図に当てはめます。

- 許容リスクを基準にする場合:横軸でそのリスクの位置を見つけ、縦に線を引きます。曲線と交わった点が「そのリスクで最大のリターン」を示します。

- 目標リターンを基準にする場合:縦軸でそのリターンの位置を見つけ、横に線を引きます。曲線と交わった点が「そのリターンを最小のリスクで達成できる組み合わせ」です。

3. 実際の投資に当てはめる

見つけた点は、特定のリスクとリターンの組み合わせを表しています。その点が示す投資配分(例:株式60%、債券40%など)を調べ、実際の資産運用に反映させます。

具体的には、保有する投資信託やETFの構成を確認し、目標の配分に近づくように購入や売却を行います。新規に投資を始める場合は、配分比率に合う商品を選び、購入額を比率に応じて振り分けます。また、時間の経過や市場の変動によって配分がずれることがあるため、半年〜1年に一度は再点検し、必要に応じてリバランス(比率調整)を行うことが大切です。

よくある勘違いは「端っこ最強」

効率的フロンティアの曲線を見ると、右上や左上の端にある点が「一番リターンが高そう」「一番リスクが低そう」に見えるかもしれません。

しかし、端の点はたいてい特定の資産だけに集中投資した極端な配分になっています。例えば、右端は株式100%のようにハイリスク・ハイリターン、左端は債券100%のようにローリスク・ローリターンです。

このような極端な配分は、相場環境が少し変わるだけでリスクやリターンの性質が大きく変わり、長期間安定して運用するのが難しくなります。

長く続ける投資なら、曲線の「中腹」にある、複数の資産をバランスよく組み合わせた点のほうが、ブレが少なく続けやすい傾向があります。見た目の数字だけで端を選ぶよりも、自分の投資期間や精神的に耐えられる範囲に合った位置を選ぶことが大切です。

効率的フロンティアを作る手順

効率的フロンティアは、特別なソフトがなくても作れます。必要なのは、各資産の過去のデータと、表計算ソフト(ExcelやGoogleスプレッドシート)程度です。

やることの流れは次の通りです。

- データを用意する

使いたい資産(例:日本株、先進国株、債券など)の月次データを集めます。各資産の平均リターンとリスク(標準偏差)を計算します。資産どうしの相関も確認します。 - 配分を変えて組み合わせを試す

最初は二資産で十分です。例えば資産Aの割合を0%、10%、20%…100%と変え、そのたびに資産Bは残りの割合にします。三資産以上でも考え方は同じで、配分パターンを増やします。 - 組み合わせごとのリスクとリターンを計算する

各配分パターンで「合成リターン」と「合成リスク」を計算します。これらの組み合わせをグラフ(横軸=リスク、縦軸=リターン)にプロットします。

※ここで「点を打つ」というのは、このグラフ上に各組み合わせを1つの点として配置することを意味します。 - 左上の外周をつなぐ

グラフに打った点のうち、左上側に位置する「最も効率的な点」をつないだ曲線が効率的フロンティアです。

表計算ソフトを使えばこの作業は可能ですが、この記事では具体的な数式や操作手順までは説明しません。作業の全体像と流れだけを理解し、詳細な作り方は別途専門記事やチュートリアルを参考にしてください。

完成したグラフは画像として保存しておくと、次回の見直しや他の人への説明にも便利です。

効率的フロンティアの活用方法

効率的フロンティアの図を見ても、「自分はどの点を選べばいいのか」が分からなければ意味がありません。ここでは、日常の投資判断にどう活かすかを説明します。

1. 自分の許容リスクを決める

まず、どのくらいのリスクなら精神的に耐えられるかを言葉にします。例えば「年10%までの下落なら我慢できる」などです。これは投資中に動揺しないための基準になります。

2. 投資期間と支出予定を確認する

次に、どれくらいの期間運用するかを決めます。また、途中で大きな支出(住宅購入、子供の学費など)の予定がないかも確認します。これらが分かれば、選ぶべき点がフロンティア上でかなり絞られます。

3. 図の点を現実の商品に置き換える

選んだ点は、特定の資産配分(例:株式60%・債券40%など)を意味します。これに合わせて、投資信託やETFを選びます。たとえば「株式60%」なら、株式型のインデックスファンドやETFを60%分、「債券40%」なら債券型のファンドやETFを40%分購入します。

4. 定期的にリバランスする

市場の値動きで配分は崩れていきます。半年から1年に一度は配分を確認し、元の割合に戻します(これをリバランスといいます)。これだけでも感情に振り回されず、安定した運用を続けやすくなります。

5. 迷ったときの比較方法

「どの点がいいか迷う」ときは、目標リターンをいくつか並べて、それぞれのリスクの差を比べてみましょう。図で見ると、数字だけでは分かりにくい“安心感の違い”が直感的に分かります。

注意点:データや相関は変化する

効率的フロンティアは、使うデータの性質をそのまま反映します。データ期間が短すぎると、たまたまの値動きに左右されやすくなります。逆に長すぎると、最近の相場環境が反映されにくくなります。

目安としては、まずは数年分の月次データから始め、必要に応じて期間を調整してください。

また、資産同士の動き方の関係(=相関)も固定ではありません。景気の状況や金利の変化によって、資産の相関は変わります。

そのため、半年〜1年に一度は最新データでフロンティアを作り直すことが大切です。前回と形や位置が大きく変わっていないかを確認しましょう。

特に大きな相場変動の直後は、一時的に相関やフロンティアの形が大きく歪むことがあります。そういうときは、すぐに結論を出さず、少し時間をおいてから再計算すると、より安定した判断ができます。

効率的フロンティアのまとめ

効率的フロンティアは、複数の資産を組み合わせたときに「最も効率のよい配分」を示す投資の地図です。

- 基準を決める:許容リスクまたは目標リターンを先に言葉で決める。

- 線の上から選ぶ:決めた基準に合う曲線上の点(配分)を選ぶ。

- 定期点検:相関は変わるため、半年〜1年ごとに見直して配分を整える(リバランス)。

- まずは少ない資産から:二資産から始め、続けやすい仕組みにする。

このシンプルな手順を習慣化すると、感情に左右されにくい、根拠ある運用に近づきます。

関連記事はこちらからご覧いただけます。

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の投資行動を推奨するものではありません。最終判断はご自身の責任で行ってください。